国際宇宙ステーション(ISS)に物資を運ぶ、わが国の新型補給機「HTV-X」初号機の出発が迫った。2009~20年に9機が活躍した「こうのとり(HTV)」の後継機。機体を合理化し能力を高めたのに加え、技術を磨くための実証の役割を強化し、有人宇宙開発の切り札となる。一方、既に4回の打ち上げに成功した国産大型ロケット「H3」は、基本型機体の開発を継続。開発中に地上で2度の爆発を引き起こした小型の「イプシロンS」は、原因究明が進む。日本の宇宙開発は正念場が続いている。

物資補給機「HTV-X」の想像図(JAXA提供)

物資補給機「HTV-X」の想像図(JAXA提供)機体合理化、輸送能力と技術実証の「二刀流」

「こうのとりに比べ輸送能力が向上。大気圏突入前に技術実証もできる。このような“二刀流”が大きな特徴だ」。宇宙航空研究開発機構(JAXA)で開発を率いてきた伊藤徳政プロジェクトマネージャは、HTV-Xの魅力をこう表現する。ISSに荷物を届けるのに加え、機体を存分に利用し、新技術を獲得するためにさまざまな宇宙実験をこなす。

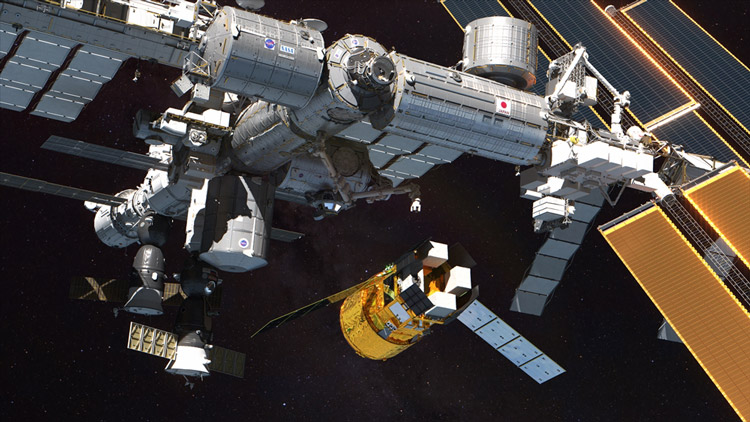

16日時点の計画では、初号機は21日午前10時58分、JAXA種子島宇宙センター(鹿児島県)からH3ロケット7号機で打ち上げる。約14分後、高度288キロでロケットの2段機体から分離し、楕円(だえん)軌道に投入される。その後は飛行を続け、25日午前1時半頃、高度400キロでISS船内の飛行士が操縦するロボットアームに捕捉され、ISSに到着。数時間かけISSとドッキングする。

ISSに滞在中の油井亀美也さん=先月6日(JAXA、NASA提供)

ISSに滞在中の油井亀美也さん=先月6日(JAXA、NASA提供) ロボットアームでの捕捉は、ISS滞在中の油井亀美也(ゆい・きみや)さん(55)が行うことに。油井さんは9日、X(旧ツイッター)に「責任重大ですが、皆と協力して確実に任務を遂行します!」と投稿し、この任務を受けたことを明かした。

外見でまず目を引くのが、太陽電池パネルだ。こうのとりでは円筒形の機体側面に貼り巡らせたのに対し、HTV-Xでは大型の人工衛星と同様に、翼のように左右に開いている。側面に貼る場合に比べ面積の制約が少なく、発電量を大きくできる。左右の太陽電池パネルの間は180度ではなく、「く」の字型に角度を持たせている。これは1年中いつでも打ち上げ、太陽の向きが違っても効率よく発電するためという。

こうのとりの輸送能力は、物資を入れる棚の重さ2トンを除き、4トンだった。これに対し、HTV-Xでは5.85トンへと増加。現行の米露の補給機を上回っている。容積も60%増えた。ISSに係留できる期間は、最長2カ月から半年へと延長した。

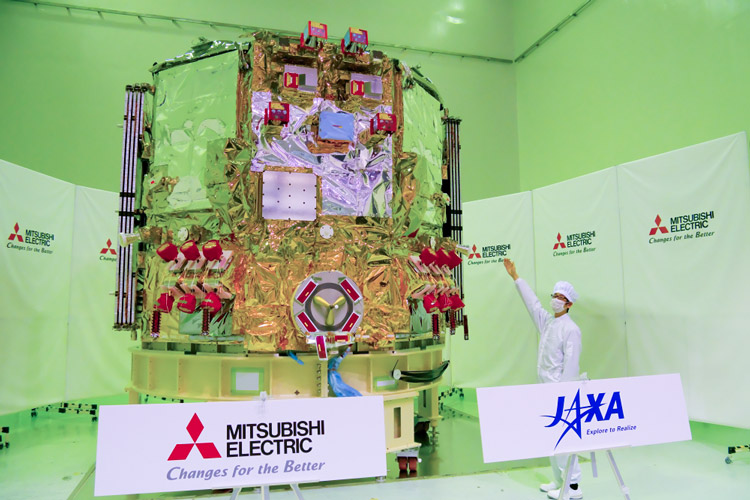

全長8メートル、太陽電池パネルを開いた幅が18メートル。打ち上げ時の重さは搭載物資を除き16トン。機体は飛行や通信の機能を持つ部分などの「サービスモジュール」と、ISS船内で使う物資を搭載する「与圧モジュール」で構成する。それぞれ三菱電機と三菱重工業が開発し、種子島に運んでから結合する。

円筒形が特徴の、かつての物資補給機「こうのとり」(JAXA提供)

円筒形が特徴の、かつての物資補給機「こうのとり」(JAXA提供) こうのとりに比べ、機体の電気系や推進系を集約したほか、ISS船外で使う物資を搭載する円筒内の「非与圧部」を廃してサービスモジュールの外側に“むき出し”で搭載する形に改めるなど、大胆に合理化した。物資を積み込む期限は、打ち上げの80時間前から24時間前へと改善。これにより実験試料や飛行士の食品など、鮮度が求められる物資を扱いやすくなった。機体から搭載機器類に電力を供給し、冷蔵や冷凍、空調ができることで、より多彩な実験に対応する。開発費は初号機が打ち上げ費用を除き356億円で、HTV-X全体は非公表。運用管制はこうのとりに続き、JAXA筑波宇宙センター(茨城県)で行う。

“放課後の居残り”長くこなす

初号機の主な搭載物資は次の通り。▽ISS船外で使う実験装置や観測機器を搭載するアダプター▽二酸化炭素除去の実証装置▽無重力で精密機器に生じる誤差を調べる装置▽ISSから放出する国内外の大学の超小型衛星6基▽飛行士の生鮮食品▽米航空宇宙局(NASA)の各種タンクや食品、実験機器など。このほか、企業が有償でISSの日本実験棟「きぼう」を使える制度を利用し、国内の酒造会社が宇宙での清酒発酵に挑戦する計画などがある。

報道陣に公開されたHTV-Xのサービスモジュール。両脇の太陽電池パネルは折り畳まれている=昨年12月、神奈川県鎌倉市

報道陣に公開されたHTV-Xのサービスモジュール。両脇の太陽電池パネルは折り畳まれている=昨年12月、神奈川県鎌倉市 伊藤氏の言う「HTV-Xの二刀流」のうち技術実証は、ISSを離脱後、大気圏に突入して役目を終える前に、最長1年半ほど宇宙空間に居残って行う。こうのとりもISS離脱後、大気圏突入時のデータ取り、小型カプセルによる物資回収などを実証したが、こうした役割を本格化する。HTV-Xにとっては、先輩よりも“放課後の居残り”がかなり長引く形だ。

初号機では3カ月かけ、3つの技術に挑む。(1)ISSの軌道より高い高度500キロで超小型衛星を放出する。(2)機体表面に取り付けた反射器に向けて地上からレーザーを当て、精密に距離を測る。(3)宇宙でアンテナや太陽電池を広げるための新たな軽量パネルを展開する。

このうち(2)の反射器は、その形状から「マウントフジ(富士山)」と名付けられた。HTV-Xを意図的に回転させ、レーザー測距によってこの動きを細かく推定できるかを試す。実験を率いるJAXAの中村信一技術領域主幹は「推定結果を、HTV-Xの実際の運動データと付き合わせ、“答え合わせ”までできれば世界初になる」。衛星やロケットの残骸のような宇宙ごみを、お掃除衛星が回収する技術などに活用できるとの期待がある。

「マウントフジ」を手に説明する中村信一技術領域主幹=先月25日、東京都千代田区

「マウントフジ」を手に説明する中村信一技術領域主幹=先月25日、東京都千代田区ISSに不可欠、重責引き継ぐ

日本はISS計画への参加にあたり、運用経費の分担金を技術提供の形で支払うこととし、こうのとりを開発した。米国のスペースシャトルが2011年に退役した後は、こうのとりが大型の船外用物資を運ぶ唯一の手段となり、バッテリーの輸送などを通じてISSに不可欠の存在となった。米露の補給機が失敗を経験する中、こうのとりは2015年に退役した欧州の「ATV」とともに無事故を続けた。この重責をHTV-Xが引き継ぐ。

なお、こうのとり最終9号機が運用された2020年の時点で、HTV-Xは翌21年度にも運用を始める計画だった。H3の運用開始が遅れたほか、搭載するコンピューターや、飛行士が船外活動をする際にも安全基準を満たす太陽電池パネルの開発などに、時間がかかったという。

ISSの運用は2030年までが合意済みで、さらなる延長はせず同年に役目を終える。だがHTV-Xはその後も改良を加えつつ、地球上空に設けられる民間宇宙基地や、米国主導の国際月探査「アルテミス計画」で月上空に建設する基地「ゲートウェー」に物資を運ぶことが見込まれている。7月末には三井物産の100%子会社「日本低軌道社中」(東京都)が、JAXA基金の交付決定を受け、HTV-Xをベースにした民間基地用補給機の開発を始めたと発表した。

月上空のHTV-X(左)とゲートウェーの想像図(JAXA提供、2019年制作)

月上空のHTV-X(左)とゲートウェーの想像図(JAXA提供、2019年制作)「こうのとり」に代わる愛称は

常時有人のISSとは異なり、ゲートウェーでは無人の期間が長いため、ロボットアームを使わず、基地に直接結合する自動ドッキングを行う。日本はこの技術を持たないため、HTV-Xを使いISSで練習を重ねて獲得を目指す。

HTV-Xの開発を率いる伊藤徳政プロジェクトマネージャ=昨年12月、神奈川県鎌倉市

HTV-Xの開発を率いる伊藤徳政プロジェクトマネージャ=昨年12月、神奈川県鎌倉市 「こうのとり」に相当するHTV-Xの愛称は、決めるか否かも含めて未定という。なお伊藤氏は2019年10月の会見で筆者の質問に「一般公募をするのではないかと個人的には想定しているが、まだ決まってはいない」と答えている。「エイチティーブイエックス」は日本人には発音しにくく、日常の会話に乗せやすい愛称が欲しいところではある。こうのとりは2号機の段階で、公募で決まった。

JAXAの若月孝夫ファンクションマネージャは先月25日の会見で「こうのとりで確立した物資補給技術を、日本の基幹技術としてしっかり維持することが大事。NASAなどの国際パートナーからも、それを『HTV-Xでよろしく』と言われており、確実に成功を積み上げたい。物資補給がゴールではなく、この先に繋がる大きな開発計画の第一歩として取り組んでいる」と強調した。

H3ロケット、「ブースターなし」基本型の開発続く

HTV-Xを打ち上げるH3ロケットは、今年6月に運用を終了した「H2A」と、2020年に終了した強化型「H2B」の共通の後継機だ。2段式の液体燃料ロケットで、わが国が外国に頼らずに宇宙開発利用を進めるための、政府の基幹ロケットに位置づけられている。

H3の初号機は2023年3月、電気系統の異常で2段エンジンに着火できず失敗したものの、以後は今年2月の5号機まで成功を重ねてきた。5号機までは1段エンジン2基、固体ロケットブースター2基を装備してきたが、今回の7号機ではH3で初めてブースター4基とし、能力を高めてHTV-Xに対応する。全長は64メートル、HTV-Xを除く重さ575トンとなる。1段エンジン2基、ブースター4基の構成は、こうのとりを打ち上げたH2Bと同じだ。

前回打ち上げたのが5号機で、今回が7号機…。間の6号機はというと、国産大型ロケットで初めてブースターを装備しない、最小形態のH3として今も開発中だ。H3の低コスト化の要となる基本型で、打ち上げ費用が100億円規模だったH2Aの半額(開発当初の物価などの水準で)を目指している。地球を南北に回る政府の地球観測衛星の打ち上げで、多用されそうだ。

H3ロケットには4タイプの機体構成がある。左端が1段エンジン3基でブースターなしの基本型。右端が1段エンジン2基でブースター4基の、HTV-Xを搭載するタイプ。上端の衛星を搭載するカバー「フェアリング」にも長短がある(JAXA提供)

H3ロケットには4タイプの機体構成がある。左端が1段エンジン3基でブースターなしの基本型。右端が1段エンジン2基でブースター4基の、HTV-Xを搭載するタイプ。上端の衛星を搭載するカバー「フェアリング」にも長短がある(JAXA提供) 7月に実施した6号機の燃焼試験では、1段機体の燃料タンク内の圧力が十分に上がらない問題が発生した。3基目のエンジン系統で、加圧用ガスの流量を調整するバルブを省いたことなどが要因と判明している。ガスを増やすなどの対策と、燃焼試験の再実施が必要となった。

6号機の開発に時間がかかる中、JAXAと三菱重工業は今月8日、政府の準天頂衛星を搭載する8号機も、先に12月7日に打ち上げると発表した。

H3ロケット6号機の燃焼試験。課題が判明し、再試験が必要となった=7月24日、鹿児島県南種子町(JAXA提供)

H3ロケット6号機の燃焼試験。課題が判明し、再試験が必要となった=7月24日、鹿児島県南種子町(JAXA提供)イプシロンSは爆発原因解明に「相応の時間」、計画見直し

H3と共に基幹ロケットに位置づけられる固体燃料の小型ロケット「イプシロン」は、2013~22年に6機をJAXA内之浦宇宙空間観測所(鹿児島県)で打ち上げ、1~5号機が成功し6号機が失敗した。改良型の「イプシロンS」が開発中だが、2023年7月にJAXA能代ロケット実験場(秋田県)で2段機体の燃焼試験中に爆発が発生。原因を解明して対策を講じ、昨年11月に種子島で行った再試験で、またも爆発を引き起こした。原因の調査が続いている。

イプシロンSの2段燃焼試験中に起きた爆発=昨年11月、鹿児島県南種子町(JAXA提供)

イプシロンSの2段燃焼試験中に起きた爆発=昨年11月、鹿児島県南種子町(JAXA提供) 先月開かれた会見や文部科学省宇宙開発利用部会でのJAXAの説明によると、これまでに、海中などに飛散した部品の回収や分析が進んだ。爆発に至ったと考えられるシナリオが「機体後方の断熱材が想定を超えて焼損し、CFRP(炭素繊維強化プラスチック)製の機体の強度が低下して破断し爆発したこと」に絞り込まれた。

ではなぜ、断熱材に想定以上の焼損が起きたのか。燃料と断熱材の間に製造上生じる隙間や、断熱材の間に設けた隙間が関係する可能性があり、解明を急ぐ。ミニサイズの機体にわざと欠陥を設けるなどして燃焼試験を重ね、それで原因が絞り込めなければ、実物大の機体による試験も検討する。

従来型のイプシロン6号機=2022年10月、鹿児島県肝付町(JAXA提供)

従来型のイプシロン6号機=2022年10月、鹿児島県肝付町(JAXA提供) イプシロンSは初号機にベトナムの衛星を搭載し、当初は2023年に打ち上げる計画だった。打ち上げの空白を長引かせないよう、JAXAは3段構成のうち、問題の2段機体についてイプシロンの従来型を復活させることも検討中だ。その場合はロケットの能力が変わるため、衛星の打ち上げ計画を変更する可能性がある。今月10日には、イプシロンSで打ち上げる計画だった小型衛星「革新的衛星技術実証4号機」などを、米「ロケットラボ」社のロケットによりニュージーランドで打ち上げると発表した。

爆発で全壊した能代の設備は、真空中で燃焼試験ができるもので、再建に2027年度頃までかかる見込み。種子島の設備は屋外型で、この冬に復旧するという。

JAXAの井元隆行プロジェクトマネージャは先月29日の文科省部会で「燃焼異常(爆発)の原因調査を最優先で進めるが、相応の時間がかかる。イプシロンの空白期間を短縮し、当面の打ち上げ需要に対応するため、年末を目標に新たな開発計画をまとめたい」と説明し、理解を求めた。

開発の精神受け継ぎ、難局どう打開

JAXAの固体燃料ロケットは「M5」が2006年に運用終了後、イプシロンによる復活まで7年も空白が続いた。苦渋を味わった当時の森田泰弘プロジェクトマネージャ(現JAXA宇宙科学研究所名誉教授)は、イプシロンのデビュー前年の12年、「ロケットが飛行機のように頻繁に打ち上がる50年後に向け、シンプルな打ち上げを目指す」と熱く語っていた。宇宙を身近にするとの開発精神を継承するイプシロンSは、爆発を繰り返しスランプにある現状から今後、どうデビューへと歩んでいくのか。

宇宙開発のニュースは、飛行士の活躍やH3の連続成功といった明るい話のみならず、厳しい局面に陥った際、関係者が打開に向けて究明や対策を進める状況にも注目したい。そこに門外漢のわれわれが考え、学ぶこともある。まずは目前の、HTV-X初号機の打ち上げと物資補給の成功を祈りたい。

ISSに接近し、ロボットアームに捕捉されるHTV-Xの想像図(JAXA提供)

ISSに接近し、ロボットアームに捕捉されるHTV-Xの想像図(JAXA提供)