「再生の道」代表に就任した奥村光貴氏(再生の道公式YouTubeより)

「再生の道」代表に就任した奥村光貴氏(再生の道公式YouTubeより)

●この記事のポイント

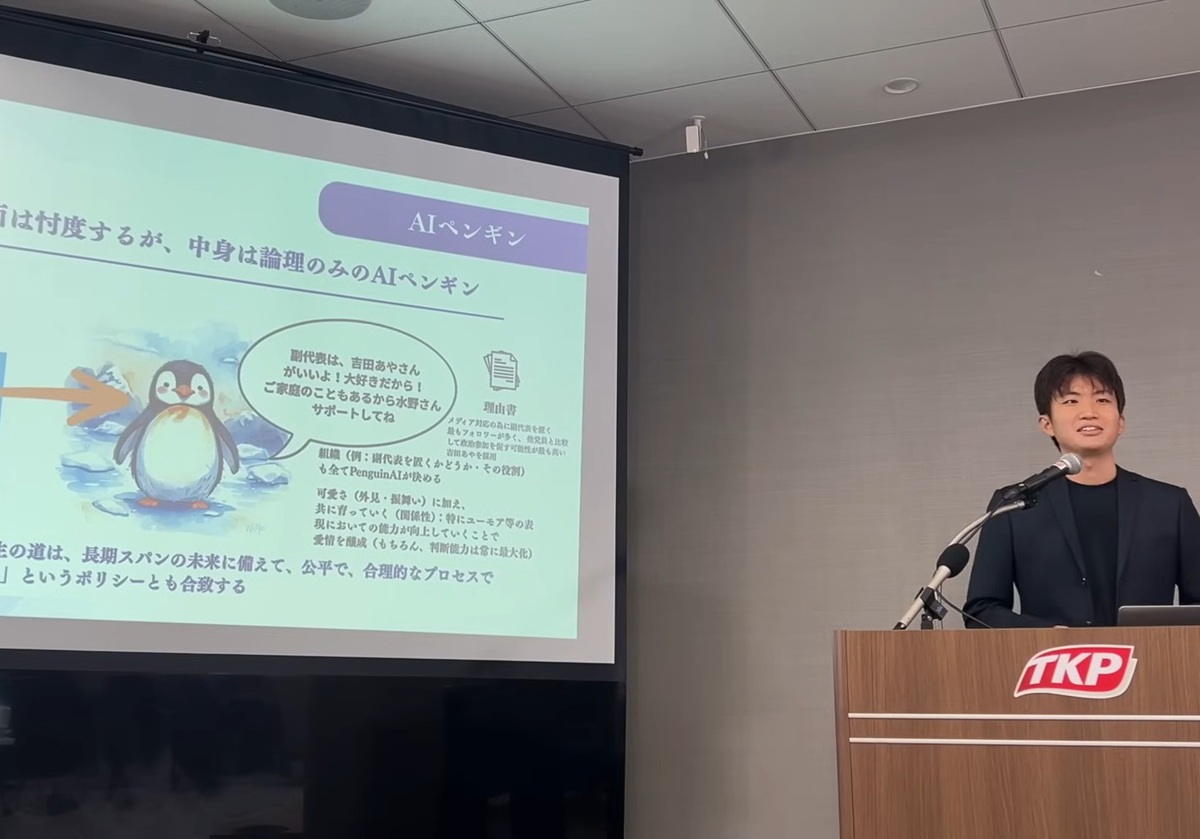

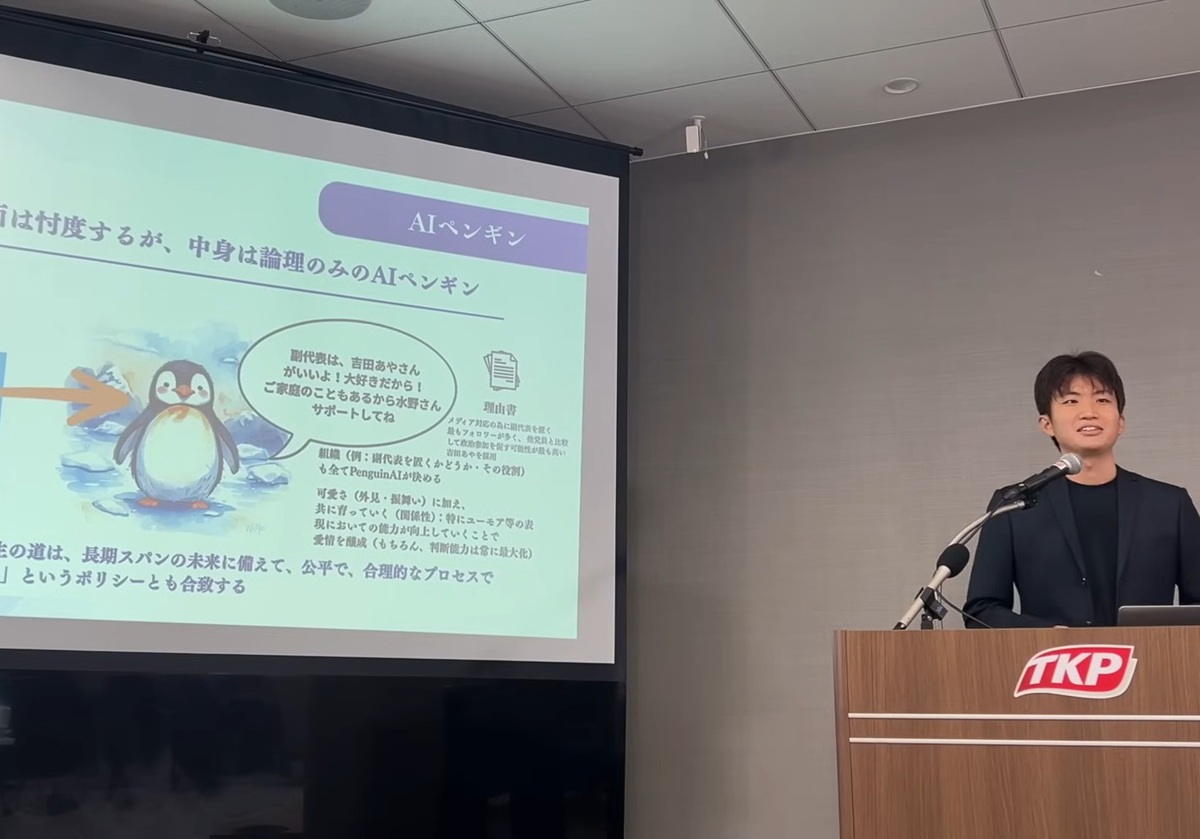

・地域政党「再生の道」が党の意思決定をAIペンギンに委任すると発表し、政治とAIの新たな関わりに注目が集まっている。

・AIは利権や感情に左右されない判断が可能とされる一方、責任の所在や民主的正統性など課題も多く残る。

・SNSでは「クリーンで面白い」との期待と「責任放棄では」との懸念が交錯し、専門家も評価が割れている。

石丸伸二氏が設立した地域政党「再生の道」が、日本の政治にユニークな挑戦を仕掛けた。党の意思決定を人工知能(AI)に委ねる方針を発表し、そのAIエージェントを「AIペンギン」と命名したのだ。一見ユーモラスだが、その裏にはAIによる政策判断という、民主主義の根幹を揺るがしかねない実験が隠されている。この斬新な試みはSNSで瞬く間に拡散され、賛否両論を巻き起こし、国内外から注目を集めている。

●目次

- 「AIペンギン」の正体:政治の意思決定をAIが担う、前例なき挑戦

- なぜ今、AIペンギンなのか? 既存政治への不信が背景に

- 民主主義とAIの深いジレンマ

- SNS上では賛否両論

- 政治からビジネスへ:AIペンギンが示す未来の組織像

- 今後の展望と結論:AIは「政治の主役」になれるか

「AIペンギン」の正体:政治の意思決定をAIが担う、前例なき挑戦

「AIペンギン」は、党の政策立案や意思決定を補佐するAIエージェントだ。公式発表によれば、特定の条件下では最終的な意思決定も担うという。その役割は極めて本格的で、既存の政治家が行う膨大な情報収集と分析、政策立案をAIが代行する。

このAIの技術的基盤は、専門家の間では大規模言語モデル(LLM)を応用した「政治判断に特化した生成AI」との見方が有力だ。ChatGPTやClaudeといった汎用的なAIが持つ、テキスト生成や情報整理能力に加え、政治分野に特化した膨大なデータセットで学習されていると推測される。

具体的に、AIペンギンは以下のような業務プロセスを効率化すると考えられる。

・情報収集と分析:国会図書館の公開データ、各省庁の統計資料、国内外のニュース、SNSの世論データなど、人間では処理しきれない膨大な情報を瞬時に整理・分析する。

・政策のシミュレーション:過去の類似政策が社会にどのような影響を与えたかを、複数のシナリオでシミュレーションし、そのメリット・デメリットを客観的なデータに基づいて提示する。

・法案の条文チェック:新設される法律や条例の草案が、既存の法律と矛盾しないか、また意図しない抜け穴がないかを高速でチェックする。

こうしたデータドリブンな意思決定は、感情や個人的な利害に左右されない、極めて効率的かつ合理的な判断を可能にする。

なぜ今、AIペンギンなのか? 既存政治への不信が背景に

なぜ「再生の道」は、このような大胆な試みに踏み切ったのか。その背景には、日本の政治が長年抱える根深い課題がある。特定の利権や派閥に縛られた判断、感情や個人的な思惑に左右される意思決定、そして民意との乖離だ。

AIペンギンは、こうした人間の欠点を補う存在として期待されている。膨大な客観的データを基に判断するため、利権やしがらみとは無縁の「データドリブンな政治」が実現する可能性がある。これにより、政策の精度が向上し、従来の政治の不透明さを払拭できるとの見方も出ている。

では、AIペンギンは具体的にどのような政策に活用されるのだろうか。ITジャーナリストの小平貴裕氏は、地方自治体が直面する現実的な課題をAIがどう解決しうるか、2つの仮想的なシナリオを提示する。

シナリオ1:子育て支援策の最適化

現在、多くの自治体では子育て世代への現金給付や補助金制度を設けている。しかし、その効果は地域によってまちまちだ。AIペンギンは、以下のようなデータを基に、より効果的な支援策を導き出すことができる。

・他自治体の成功事例:全国の子育て支援策のデータと、その後の出生率・転入率の相関を分析。

・地域のリアルな声:SNSや住民アンケートから、現行制度の不満点や潜在的なニーズを抽出。

・経済データ:地域の平均所得や物価、共働き世帯の比率などを考慮し、現金給付と現物支給のどちらが効果的かを分析。

「AIはこれらの複雑な要素を統合的に判断し、特定の地域に最適な“カスタマイズされた子育て支援策”を提示することができます。これは、人間が個別のデータを手作業で分析するのとは比較にならないほどの精度とスピードとなります」

シナリオ2:公共交通網の再編

地方では、過疎化と高齢化によって公共交通機関の維持が困難になっている。AIペンギンは、膨大なデータを分析することで、非効率な路線を廃止するだけでなく、住民の移動を最適化する新たな交通モデルを提案することができる。

・交通データ:GPSデータや交通系ICカードの利用履歴から、住民の実際の移動パターンや需要を把握。

・人口動態データ:将来の高齢者人口増加、人口減少を踏まえ、長期的な需要変動を予測。

・経済効率:路線維持にかかるコストと、代替手段(例:オンデマンドバス、乗り合いタクシー)のコストを比較し、最も効率的な交通網を設計。

「これにより、AIは赤字路線を廃止するという単なるコスト削減策ではなく、住民の利便性を損なわず、かつ財政負担を減らすという、複数の目的を同時に満たす最適解を導き出すことができます。これは、政治家が経験や勘に頼って判断するのとは一線を画す、真のデータドリブンな課題解決といえます」

民主主義とAIの深いジレンマ

他方、AIペンギンには、大きなメリットと同時に深刻なリスクが存在すると小平氏は指摘する。

リスク1:民主的正統性の欠如

「AIが意思決定を行う場合、最終的な責任の所在が曖昧になります。再生の党は、奥村光貴氏が代表に就任し、当面は同氏が補佐しつつ、段階的にAIペンギンに意思決定を担わせていくとしているが、有権者が直接選んだわけではないAIが、国民の生活に関わる判断を下すことの正当性は担保できるのかという懸念は付きまといます。政治の意思決定には、国民が選んだ代表者による議論や合意形成が不可欠だという、民主主義の根幹を揺るがす問題に直面します」

リスク2:ブラックボックス問題

「AIがなぜその判断を下したのか、人間が完全に理解できないブラックボックス化のリスクも看過できません。特に政治判断においては、その理由が国民に説明できないことは致命的です。たとえ正しい答えであっても、その根拠が不明瞭であれば、有権者の納得感を得ることはできません」

さらに、AI特有の「ハルシネーション(虚偽情報の生成)」もリスクとなる。AIが誤った、あるいは意図的に偏った情報に基づいて政策を決定した場合、その影響は甚大だ。学習データに潜むバイアスが、差別的な政策や特定の層に不利な判断を招く危険性も指摘されている。

SNS上では賛否両論

発表直後から、SNSでは多彩な声が飛び交った。

●肯定的な反応

「政治家よりクリーンかも。AIなら利権に左右されない」(Xユーザー・30代男性)

「面白い試み。若者に政治が身近になるかも」(Instagram投稿)

「議員同士の争いより、AIがデータに基づいて判断してくれる方が安心」(Facebookコメント)

●懸念・批判的な反応

「AIに政治を任せていいのか。責任は誰が取る?」(Xユーザー・40代女性)

「結局、人間が裏で操作するのでは?」(Reddit投稿)

「AIの判断基準がブラックボックス化していて不透明すぎる」(note記事コメント)

専門家の評価も分かれている。ある政治学者は「話題性はあるが、政策の本質的責任をAIに委ねることは現実的ではない」と指摘。一方、あるAI研究者は「意思決定補助としての活用は可能だ。重要なのは透明性と人間による最終判断の確保」と述べる。

政治からビジネスへ:AIペンギンが示す未来の組織像

AIペンギンの試みは、政治という枠を超え、企業の意思決定や組織運営に重要な示唆を与えている。これは、あらゆる業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の未来像を考える上で、格好のケーススタディとなる。

示唆1:データドリブン経営の究極形

政治と同様、企業もデータに基づいた意思決定が不可欠になっている。AIペンギンは、人間の感情や直感を排除した経営判断の可能性を示唆している。市場データ、顧客の行動履歴、競合の動向などをAIが統合的に分析することで、より精度の高い事業戦略や商品開発が可能になる。

示唆2:透明性と信頼の構築

AIによる意思決定プロセスを公開することは、企業におけるガバナンスやステークホルダーへの説明責任を果たす上で参考になる。AIの判断根拠を透明化することで、従業員や顧客からの信頼を獲得し、組織の健全性を高めることができる。

示唆3:人間とAIのハイブリッド型意思決定

AIペンギンは、AIが単独で意思決定する限界を同時に示している。AIはあくまで「強力な判断材料」を提供する存在であり、最終的な責任と倫理的判断は人間が担うべきという教訓だ。これは、あらゆる業界のDXにおける共通の課題である。いかにAIを使いこなし、人間がより創造的で倫理的な判断に集中できるか。AIペンギンは、未来の働き方や組織のあり方を問いかけている。

今後の展望と結論:AIは「政治の主役」になれるか

地域政党「再生の道」によるAIペンギンの活用は、政治とAIの関係をめぐる新たな実験だ。AIが単独で意思決定を行うモデルは前例がなく、リスクも大きい。しかし、政策立案や意思決定の補助として活用するならば、従来の政治にはないデータドリブンな判断や効率化が期待できる。

重要なのは、AIによる判断の透明化と、責任の所在を明確にすることだ。政治は単なる正解探しではなく、納得感や合意形成のプロセスも含む。AIはあくまで強力なツールであり、それをどう使いこなすか、そして最終的な責任を誰が負うのかという問いに、私たちは向き合わなければならない。

この前例なき挑戦が、日本の政治にどのような変化をもたらすのか。今後の動向から目が離せない。

(文=BUSINESS JOURNAL編集部)