●この記事のポイント

・国交省と実証実験に挑むスタートアップが、バッテリー不要の「自動物流道路」で待ち時間ゼロを目指す。

・「標準化」と「協働」を軸に、2030年問題に直面する日本の物流を根本から変える構想を描く。

・人手不足や非効率な積み替え作業を減らし、誰もが無理なく働ける社会インフラを目指す挑戦。

日本の物流業界は、今まさに大きな転換点にある。ドライバー不足、残業規制による「2024年問題」が広く報じられたが、CUEBUS(キューバス)社長の大久保勝広氏は「むしろ本当に深刻なのは2030年問題だ」と語る。

トラックドライバーの高齢化が急速に進み、今後数年で3割ものトラックを運行できなくなる可能性がある。労働環境も厳しい。長時間労働に加え、待機や積み替えといった非効率な作業がドライバーの負担となっている。

EC需要が高まり続ける一方で、人手は減る――物流は社会インフラそのものであり、この課題は経済全体に直結する。そんな大きな課題に、スタートアップのCUEBUSは挑んでいる。

●目次

- 国交省が注目した「バッテリー不要の自動物流道路」

- 技術の独自性――「リニアで保管する」という発想

- 国交省プロジェクトが意味する「社会インフラ化」

- 店舗や生活空間へ広がる未来

国交省が注目した「バッテリー不要の自動物流道路」

今回、CUEBUSが一躍注目されたのは、国土交通省と連携して始まる大規模な実証実験だ。そのきっかけは、2024年9月の「国際物流総合展」。展示会でCUEBUSのシステムを目にした国交省関係者が「自動物流道路に最適ではないか」と声をかけたことが始まりだった。

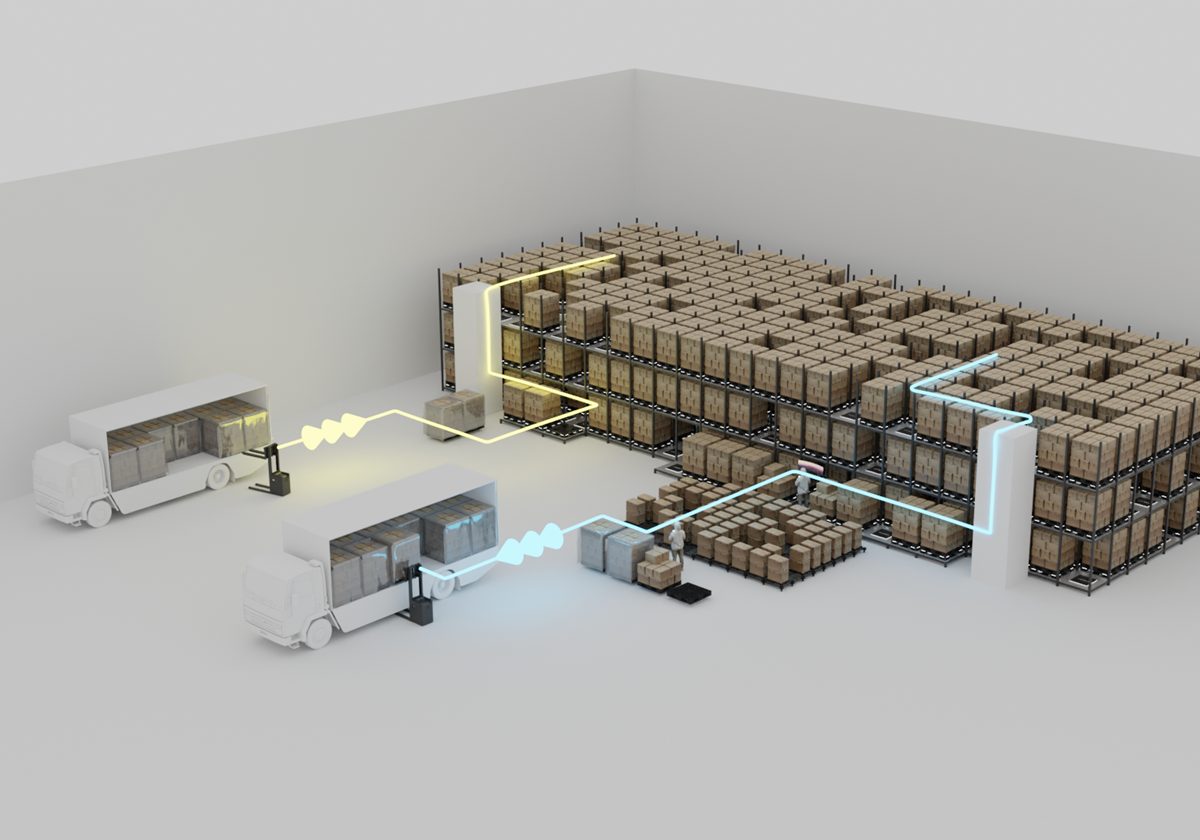

最大のポイントは「バッテリーを使わない」ことだ。東京―大阪間500kmをEVで走行するには頻繁な充電が必要だが、CUEBUSのリニア搬送技術なら給電ストレスがない。また、保管と搬送を一体化させることで「載せ替え」や「待機時間」を削減できる。これは従来の物流インフラにはなかった発想だ。

物流センターを訪れると、荷物をトラックから下ろし、再び積み替える作業に多大な時間が割かれている現実が見えてくる。大久保社長は「CUEBUSの最大の価値は、この“待ち時間”をなくすことだ」と強調する。

さらに重要なのが「標準化」である。国交省は実証実験を通じ、荷物サイズやパレット規格を統一する方針を掲げている。これが実現すれば、輸送から保管、配送に至るまでオペレーション効率が劇的に向上する。

「日本人は荷物の載せ替えやサイズ調整を真面目にやる。でも最初から規格を統一すれば不要になるはず。標準化は国が取り組むべきテーマです」と大久保氏は語る。

技術の独自性――「リニアで保管する」という発想

CUEBUSの技術的なユニークさは、リニアモーターを保管領域に応用した点にある。一般的なロボット倉庫は回転モーターを使い、部品が多く故障リスクや制御の曖昧さがつきまとう。一方リニアモーターは摩擦が少なく、位置制御が精密で「ピタッと止められる」。

搬送にリニアを使う事例は多いが、「保管」で活用するのは世界的にも珍しい。これにより、荷物を柔軟に並べ替えたり、必要な順序で素早く取り出したりすることが可能になる。大久保氏は「待機中の荷物をバッファとしてプールし、必要な順番で正確に出す。これはCUEBUSにしかできない」と自信を見せる。

テクノロジーの進化は「人を置き換えるもの」と見られがちだが、CUEBUSの思想は異なる。大久保氏は「人がいた方がいい作業は人がやればいい。ただ、人に依存しなくても回せる仕組みを整えることが大事」と語る。

特に冷凍倉庫など過酷な環境や、夜間の残業といった負担を減らすことを重視する。テクノロジーによって「人が普通に働き、普通に生活できる」状態を目指しているのだ。

物流ロボットというと大規模導入が前提になりがちだが、CUEBUSは小規模から始められる設計になっている。数千万円単位の投資は必要だが、「バックヤードから少しずつ導入し、規模を拡大できる」点は中小企業にとって大きな魅力だ。

国交省プロジェクトが意味する「社会インフラ化」

今回の実証実験は、単なる技術検証にとどまらない。国交省が掲げる「標準化」が浸透すれば、輸送・保管・配送のあり方そのものが変わる。

「トラックの形状や法律も、標準化されたパレットに合わせて変わっていく。これは物流の“インフラ”をつくる話です」と大久保氏は言う。

スタートアップが国の大規模プロジェクトに参画するのは極めて稀だ。大久保氏は「5000億円規模の事業を想定している。小さな会社が国のインフラを担う覚悟で臨んでいる」と力を込める。

海外との違いについて尋ねると、大久保氏は「意外と倉庫の中身は似ている」としながら、日本特有の課題も指摘する。欧州では「腰を曲げる作業は禁止」とされるが、日本では年配者が黙々と重い荷物を扱う現場が多い。

「日本の物流は“真面目さ”に支えられている。だが、それは現場の人の負担に依存しているということ。改善の意識を社会全体が持つべきです」と語る。

店舗や生活空間へ広がる未来

CUEBUSの技術は倉庫にとどまらない。すでに有名ブランド店舗への導入が進んでおり、商品搬送を担うだけでなく「動くロボット」として来店客の目を楽しませる計画もある。物流だけでなく、小売や生活空間にも広がりを見せているのだ。

最後に大久保氏は、経営者としての視点を語った。

「国のプロジェクトは公共性が高く、民間がお金を出してインフラを築いてきた歴史がある。CUEBUSもその流れに挑戦する。株主からは“まだ早い”と言われるかもしれないが、短期・中期・長期で戦略を分け、5000億円を調達してサブスク型モデルを築く覚悟でいる」

物流は古くからの産業でありながら、社会課題が集中する分野だ。そこに果敢に挑むCUEBUSの挑戦は、単なるビジネスの枠を超え、日本社会全体にインパクトを与える可能性を秘めている。

(文=UNICORN JOURNAL編集部)